Cuando la Santa Madre Iglesia se dispone a romperte el culo, primero te pide permiso. Eso fue lo que hizo ante el ministro Borlenghi: le solicitó permiso para realizar la celebración del Corpus Christi, que caía en jueves, el día sábado 11 para facilitar la llegada de los fieles a la celebración. El ministro accedió con el requisito de que el acto se realizara dentro del templo.

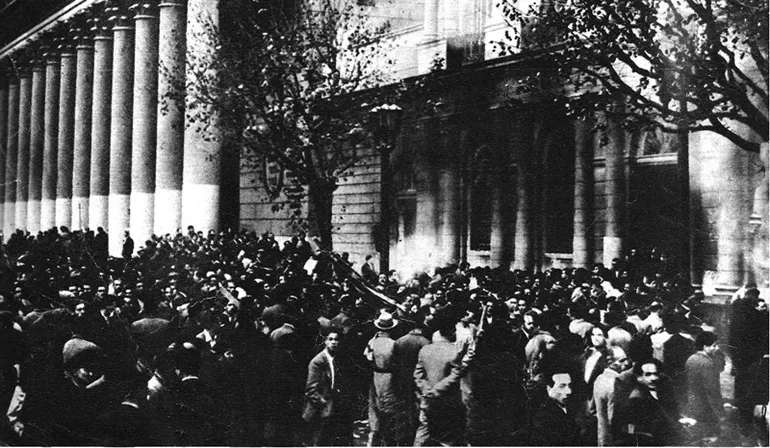

300 mil personas no entran en la catedral de Buenos Aires ni en ninguna catedral del mundo, así que el acto rebalsó el límite y se convirtió, para empezar, en una concentración multitudinaria que, más que a adorar a Cristo, concurrió para repudiar al gobierno de Perón. Se contaban gran cantidad de católicos enojadísimos, pero también gran cantidad de radicales, masones o no, socialistas, masones o no, y hasta comunistas de aquellos que siempre sostuvieron que la religión era el opio de los pueblos. Demás está decir que, tanto los católicos enojadísimos, como los oportunistas de los partidos opositores, lo que verdaderamente querían era terminar con el “tirano”.

Terminado el acto de homenaje a Cristo, violando la prohibición de procesiones decretada por el gobierno, la multitud, en vez de disgregarse en paz, marchó en manifestación vociferante, insultando y silbando a Perón, hasta el palacio del Congreso. Lo que siguió allí fue, además del izamiento de una bandera del Vaticano, la quema de una bandera argentina o a un trapo azul que hacía de tal. Aquí comienzan las versiones: para los católicos y sus circunstanciales compañeros de ruta, a la bandera la quemó la policía. Para los diarios peronistas, fueron los manifestantes, “turbas católicas”. Para Perón un grupo de “curas gallegos y chilenos”. Para mí, lo más importante de señalar, es que el asunto histerizó o super histerizó a uno y otro bando, además de a los oficiales de la Armada argentina. Note un detalle el lector: los malos eran los otros, nosotros éramos los buenos. A eso se le llama “lógica de guerra”, y sucede hasta en los matrimonios.

Al día siguiente, domingo, hubo misa vespertina en la catedral. Un grupo de hombres y mujeres hostilizaba con palabras a los que iban llegando. A las palabras siguieron piedras, que rompieron vidrios. Los varones católicos formaron un cordón protector, con la intención de evitar que los agresores penetraran al templo. La situación duró dos horas, hasta que llegó un carro de bombero a dispersar a los agresores. La interpretación gorila: “los peronistas habían estado a punto de incendiar la Catedral” con la complicidad de la policía que brilló por su ausencia. Este incidente fue previo a lo que pronto sucedería, y no beneficiaba en absoluto a Perón, además de que era espontaneo, no dirigido por nadie. Lo que estaba pasando ya no dependía del conductor: la masas se estaban desbordando.

Por esos días, el diario Democracia echaba leña al fuego: el obispo fulano era “efebólatra”, el obispo mengano era “prestamista”. Otro levantaba quinielas.

Perón, inmediatamente después de la masacre de la Plaza de Mayo, expulsó del país a los obispos Tato y Novoa. El Vaticano replicó con su extremaunción. Perón ordenó suspender todo acto religioso en las fuerzas armadas. El martes se detuvo al obispo de Tandil y hubo allanamientos en parroquias de todo el país. Ese mismo martes, Perón, que sabía del peligro que significaban las masas sin control, pidió a los trabajadores que “me dejen jugar a mí este partido”. Llegado el momento, en unos pocos días, no le harían caso.

La marina era genéticamente antiperonista. Formada en el modelo de la marina inglesa, cultivaba modales aristocratoides: uniformes blancos, zapatos blancos, sus banquetes en las fragatas eran comentados por sus delicatessen y sus vinos importados. El peronismo, con sus cabecitas negras, sus sindicalistas, su Eva Perón, les daba a los marinos por el quinto forro de las pelotas. La marina conspiraba desde 1951. Los sucesos del Corpus Christi y la quema de la bandera fue para ellos como la gota que rebalsó el vaso, Se decidieron a intentar un golpe para matar a Perón. Nada de obligarlo a renunciar y exiliarse, directamente matarlo en su despacho de la casa Rosada. Era una fantasía que venían acariciando desde hacía años. Ahora llegaba el momento de hacerla realidad.

El contralmirante Toranzo Calderón sería su jefe, se contactó a los generales Lonardi y Aramburu, que declinaron participar. El único general que se plegó fue León Bengoa que tenía mando de tropas, pero en Paraná, Entre Ríos. Bengoa explicó que se sumaba “por motivos religiosos”. Se contaba con el apoyo de tres políticos: Zabala Ortiz, Adolfo Vischi y el eterno golpista, Américo Ghioldi, que se había dedicado a conspirar desde el mismo día en que Perón asumió la presidencia en 1946 y vivía desde entonces en una especie de semiclandestinidad. Había participado ya en el golpe de Menéndez, en 1951.

El plan era el siguiente. Se atacaría la casa Rosada durante la mañana, mientras Perón trabajaba en su despacho. Pero esta vez no sería con camiones como el plan de Suárez en 1952, sino con aviones de la aviación naval y algunos de la aeronáutica. Comandos civiles (unos doscientos) más la infantería de marina, (unos cuatrocientos) que estaría esperando los resultados del bombardeo, tomarían la casa de gobierno y terminarían la faena, matando a Perón y a quiénes lo defendieran. Toranzo Calderón había fijado fecha para los próximos días, pero sin exactitud. Días antes del 16, se enteró que el gobierno había descubierto el plan. Le quedaban dos alternativas: 1) desarmar la conspiración, recomendar a los políticos que se exiliaran en el Uruguay y entregarse. 2) lanzar el ataque a las apuradas, el 16 de junio. En principio se decidió por la segunda opción y los golpistas, es decir los marinos, se prepararon para lanzarse es día. Pero el 15, cambió de opinión, al enterase que unidades del ejército, leales a Perón los estaban esperando. Como el lector ya se da cuenta, esa reculada de último momento, iba a terminar en un desastre. Para peor, cuando, en la mañana del 16 estaba desarmando el golpe, un subalterno lo convenció de que se lo podía hacer, y entonces dio nueva orden de ataque. Algunos participantes se habían retirado siguiendo la segunda orden, otros, como el general Bengoa, pasaría la noche del 15 comiendo un asado en Buenos Aires, cuando debía estar en Paraná. Y otros, en especial los aviadores golpistas y la infantería de marina se lanzarían al ataque durante el mediodía del 16 de junio, con dos horas de retraso. Lo que fue una verdadera batalla, sangrienta, confusa, loca, que duró más de seis horas, y que no se limitó a los bombardeos famosos, lo voy a describir en el próximo artículo.